Без развития энергетики невозможно думать о росте промышленных предприятий и городов. От этого зависит благополучие всей страны. Наиболее остро это понимаешь, погружаясь в историю кировских ТЭЦ, каждая из которых – настоящий подвиг инженерной мысли и человеческого труда.

Сегодня в составе Кировского филиала «Т Плюс» надёжно работают четыре станции, но особенно впечатляет судьба ТЭЦ-3 – настоящей энергетической крепости Кирово-Чепецка.

Кирово-Чепецкая ТЭЦ

Эта станция и сегодня согревает более 60 тысяч кирово-чепчан, а электричеством питает всю область. Но её история – это история преодоления. Всё началось 5 декабря 1935 года, когда утвердили технический проект. А уже 10 июня следующего года стартовало строительство. Но дело шло неспешно, строительные работы постоянно переносились. Ускорить стройку заставила война.

Киров стал крупным центром эвакуации для промышленных предприятий. В город начали прибывать десятки заводов и организаций, эшелоны с оборудованием и людьми. Энергии катастрофически не хватало – дефицит достиг 13,6 МВт. В домах отключали свет, чтобы дать его заводам, ковавшим победу. А сами предприятия в условиях энергодефицита работали по графику.

Строить ТЭЦ-3 начали ещё в 1929 году. Но из-за консерваций вплоть до 1942 года строительство фактически не велось. К началу 1942-го не были заложены даже фундаменты здания электростанции. По-настоящему к стройке приступили только в июне, говорится в докладе Кировского обкома в ЦК и Наркомат электростанций.

Фото: строительство ТЭЦ-3

Стройка ТЭЦ-3 стала народной битвой за энергию – сошлись судьбы тысяч людей, каждый из которых вложил в это дело частичку себя. На объект направили 2300 колхозников из 14 районов Кировской области.

Это были не просто рабочие – две стройколонны специально сформировали из тех, кого сочли «неблагонадёжными» для фронта. Их мобилизовали не в окопы, а на стройку – ковать Победу в тылу.

К ним добавились:

эвакуированные – те, кто бежал от войны с запада страны;

мобилизованные из соседних регионов – их пригнали по разнарядке;

сотни узбеков-трудармейцев – их везли за тысячи километров, как и многих других, чьи национальности тогда массово депортировали;

пленные немцы и венгры – бывшие враги, теперь вгрызающиеся лопатами в мёрзлую вятскую землю.

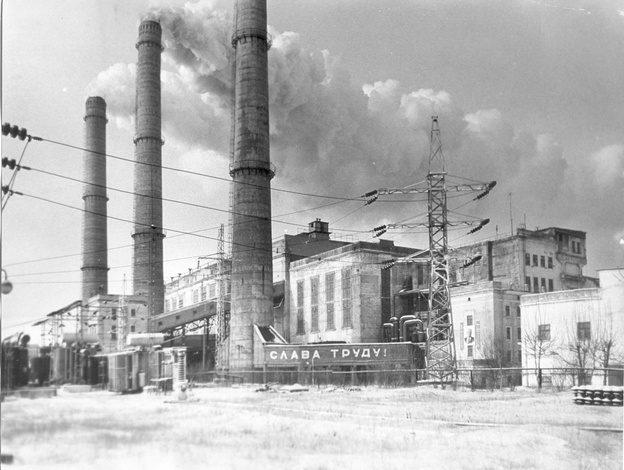

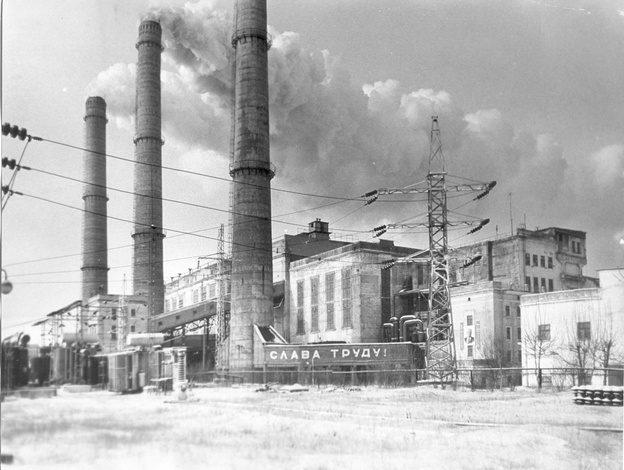

Фото: вид ТЭЦ-3

Для укладки узкоколейки к торфяным полям бросили первый отдельный сапёрный батальон 34-й запасной лыжной бригады. Военные, привыкшие минировать дороги, теперь прокладывают рельсы – потому что других специалистов просто нет. Они не строили – они воевали, только оружием были инструменты. Они не выбирали эту работу – она выбрала их. И благодаря им ТЭЦ-3 дала ток – а значит, дала жизнь заводам, госпиталям, надежде.

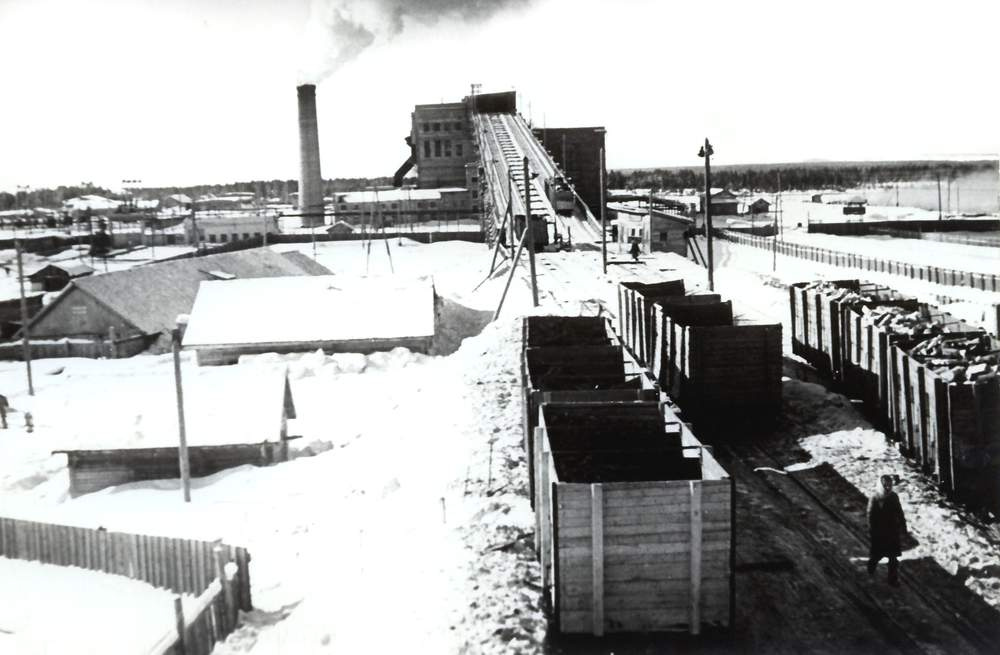

Фото: ход строительства узкоколейной железной дороги до Каринторфа

Фото: ход строительства узкоколейной железной дороги до Каринторфа

И вот – прорыв! 6 ноября 1942 года заработал первый турбоагрегат ТЭЦ-3 мощностью 12 МВт и котёл с паропроизводительностью 75 т/ч. Через год добавили ещё один. Первым директором стал Николай Чабан.

Коллектив выполнил план 1942 года на 138%. Среднегодовая производительность труда составила 118%, а выработка на одного рабочего – 106,3% к плану.

— Ввод в эксплуатацию Кирово-Чепецкой ТЭЦ, являющейся сейчас основной энергетической базой для промышленности, создал условия для нормальной работы предприятий Наркомавиапрома, Наркомтанкопрома, Наркомвооружений и других оборонных заводов города Кирова, – говорилось в докладе Кировского обкома в ЦК и Наркомат электростанций о пуске станции в промышленную эксплуатацию.

Рабочий посёлок

Чтобы обеспечить Кирово-Чепецкую ТЭЦ топливом, в 1930-е годы начали разрабатывать Каринское торфяное месторождение. Так появился посёлок Каринторф, названный в честь старинного татарского села Карино и, конечно, торфа.

Фото: сбойка картового массопровода

Фото: уборка кускового торфа

Фото: разлив воронки добычи гидроторфа

Геологические изыскания оценивали это месторождение как одно из крупнейших. Торф добывали вручную, вывозили по узкоколейке длиной 22 км и мосту, проложенному через реку Чепцу. 14 декабря 1942 года пришла первая партия – 10 вагонов. А дальше – масштабные работы: 500 га полей разлива, насосные станции, каналы, плотины…

Фото: вид на ТЭЦ-3

Работали в основном женщины и подростки. Их было около трёх тысяч – в тяжёлых условиях, под лозунгом «Всё для фронта!». Сначала электричество давал локомобиль, но уже в 1943 году энергию стала поставлять ТЭЦ-3.

13 марта 1942 года населённый пункт был причислен к категории рабочих посёлков. Он быстро превратился в густонаселённый посёлок, в котором проживало свыше 8000 человек.

Фото: посёлок Каринторф

Фото: посёлок Каринторф

Военнопленные и послевоенные перемены

В 1945–1946 годах в Каринторфе работали 3,5 тысячи военнопленных – немцев и венгров. Они строили посёлок и добывали торф, оставив свой след в этой истории. А сам посёлок менял прописку: из Слободского района его передали в Просницкий (позже – Нововятский, затем Кирово-Чепецкий). В акте передачи значилось: «Рабочий посёлок Каринторф… с территорией 138 км² и населением 5208 человек полностью переходит в Просницкий район…»

Энергия Победы

ТЭЦ-3 – не просто станция. Это символ стойкости, пример того, как в самые тяжёлые годы люди давали свет и тепло, несмотря ни на что. И сегодня, глядя на её трубы, стоит помнить: за каждым мегаваттом – история, труд и подвиг.

Фото и видео: Кировский филиал «Т Плюс»

2484

1

2484

1